Die Platte

Über die Herkunft einer althergebrachten Ortsbezeichnung im Hohen Fläming

Autorin: Alina Pilz M.A. M.Sc.

Wenn man in den Dörfern des westlichen Flämings, wie in Lütte, Fredersdorf, Schwanebeck oder Lübnitz die altüberlieferte Ortsbezeichnung „oben bei der Platte“ hört, ist für Ortskundige sofort klar, was damit gemeint ist und wo sich dieser Ort befindet – nämlich irgendwo auf dem „Plateau“ zwischen Lübnitz und Lütte. Doch, in Anbetracht der hügeligen Landschaft des Flämings, scheint die Bezeichnung für eine ebene Fläche jenseits der Wiesen, eher ungewöhnlich.

Doch woher kommt diese Bezeichnung eigentlich, seit wann gibt es diese und was beinhaltet sie?

Das Historische Ortslexikon weist ein ab 1837 zur Stadt Belzig zählendes „Heidewärterhaus Platte“ auf, welches bereits vor 1859 abgebrochen wurde, jedoch wird dieses nicht weiter lokalisiert.

Aufschluss über historische Ortslagen und -bezeichnungen sowie aufgegebene Orte wie Wüstungen, Vorwerke oder auch alte Kirchen geben mitunter alte Kartenwerke und Ansichten.

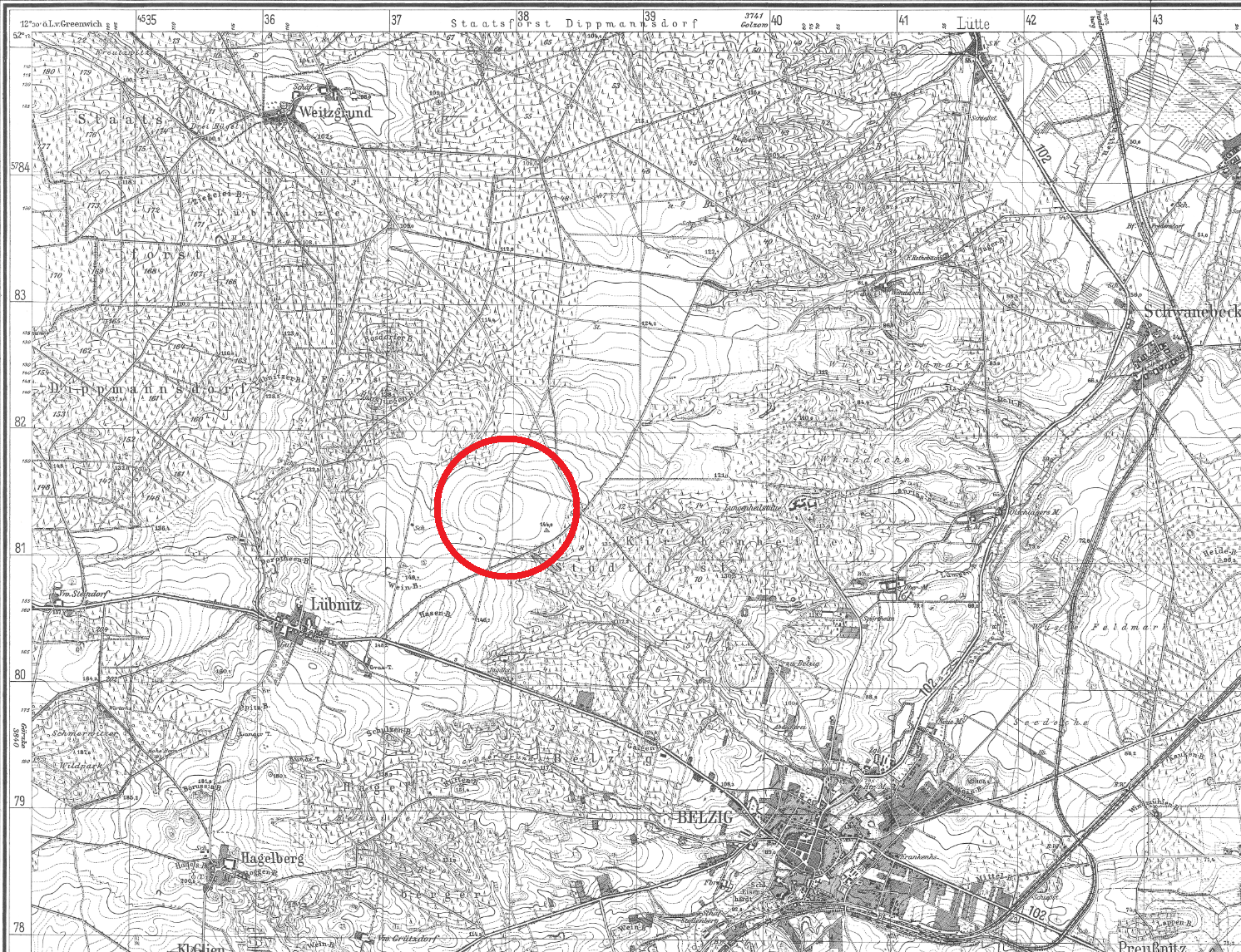

Auf dem um 1902 veröffentlichten Messtischblatt von Belzig sind die Ortschaften, Wege und sogar die Höhenlinien eingezeichnet (Abb. 1). Verfolgt man den von Lübnitz nach Lütte führenden Feldweg, ist dort eine große, unbewaldete Fläche (siehe Markierung), allerdings ohne Bezeichnung, aufzufinden.

Abb. 1 Messtischblatt, Ausschnitt aus Blatt 3841 Belzig, um 1902, mit Markierung der vermuteten Lage der „Platte“. Bildrechte: Landesvermessung Brandenburg, GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0.

Die Grundlage für diese Karte bildete das um 1842 gezeichnete Preußische Ur-Messtischblatt von Belzig (Abb. 2). Auf diesem handkolorierten Kartenwerk lassen sich noch einige Details und wüste Feldmarken entdecken. So lässt sich mit Blick auf die ausgewählte Fläche nordwestlich von Lübnitz ein bewaldetes Gebiet mit der Benennung „die Platte“ finden. An dieses eingegrenzte Waldstück schließen sich im Süden zwei Gebäude an, die als „Waldwärter Etablis.“ mit „Tränke“ aufgeführt sind.

Abb. 2 Ur-Messtischblatt, Ausschnitt aus Blatt 3841 Belzig, 1842, mit Markierung der Waldfläche „die Platte“ mit „Waldwärter-Etablissement“, Bildrechte: Büro für DOKUMENTATION & DENKMALpflege Bad Belzig.

Interessanterweise handelt es sich dabei um einen Wohnplatz, bestehend aus zwei rechteckigen, giebelseitig zugewandten, West-Ost- ausgerichteten, hölzernen (in Schwarz gezeichneten) Gebäude mit zugehörigem Garten. Unweit östlich davon ist eine Viehtränke eingetragen. Das Etablissement liegt an einem kleinen Stichweg, der auf den Lübnitz und Lütte verbindenden Feldweg durch die wüste Feldmark Burgsdorf führt.

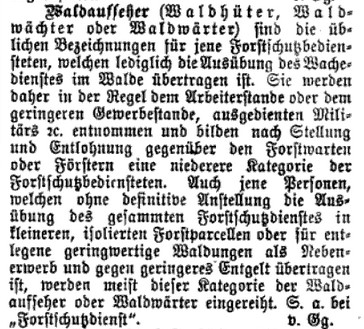

Doch weshalb ist dort ein Waldwärter Wohnhaus verzeichnet und welche Aufgaben hatte ein Waldwärter?

In dem 1894 publizierten Werk „Allgemeine Encyklopädie der gesammten Forst- und Jagdwissenschaften.“ (Abb. 3) wird der „Waldwärter“ wie folgt definiert:

Abb. 3 Lemma „Waldaufseher“, in: Dombrowski, Raoul von: Allgemeine Encyklopädie der gesammten Forst- und Jagdwissenschaften, Bd. 8, Wien und Leipzig 1894.

Der Waldwärter der kleineren, isolierten Forstparzelle „die Platte“ sollte demnach vor Ort den Bestand ständig bewachen und verfügte dafür über ein Wohnhaus.

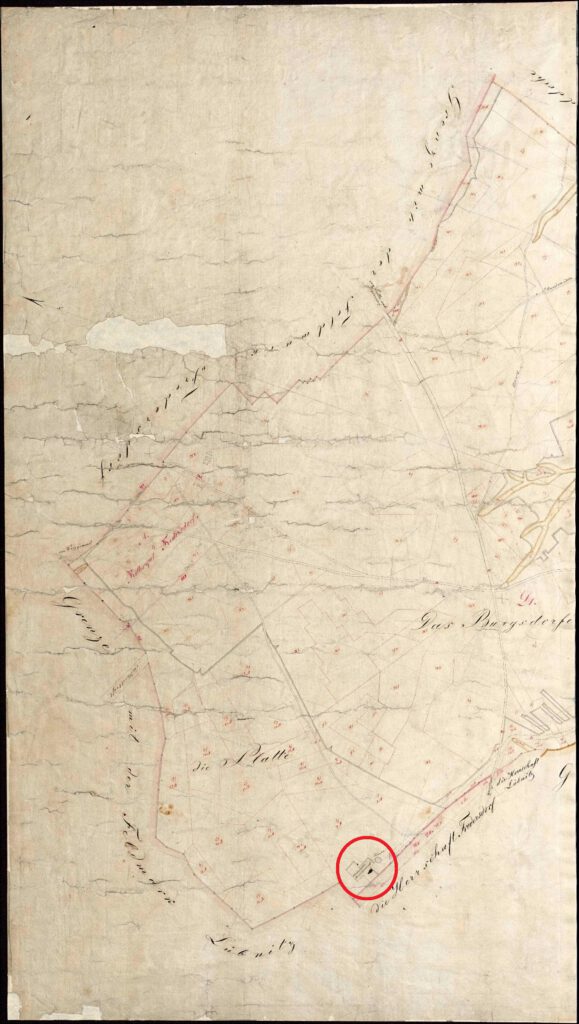

Auf der 1840 gezeichneten „Karte von der Feldmark Burgsdorf und Platte der Kämmerei zu Belzig gehörig“ (Abb. 4 und 5) ist die Waldfläche „die Platte“ eingezäunt und am südwestlichen Bereich ist das „Waldwärter-Etablissement“ mit einem zweiteiligen Haus, der daneben befindlichen Tränke und einem Schuppen an der Grenze zur Waldfläche dargestellt.

Abb. 4 und Abb. 5 „Karte von der Feldmark Burgsdorf und Platte der Kämmerei zu Belzig gehörig“, angefertigt durch Vermessungsrevisor Laege, 1840, kolorierte Handzeichnung auf Papier, mit Markierung des im südwestlichen Bereich des eingezäunten Waldgebietes „die Platte“ verzeichneten Gebäude des „Waldwärter-Etablissement“ und östlich davon eine „Tränke“. Bildrechte: BLHA Rep. 24 Zauch-Belzig K 20 A.

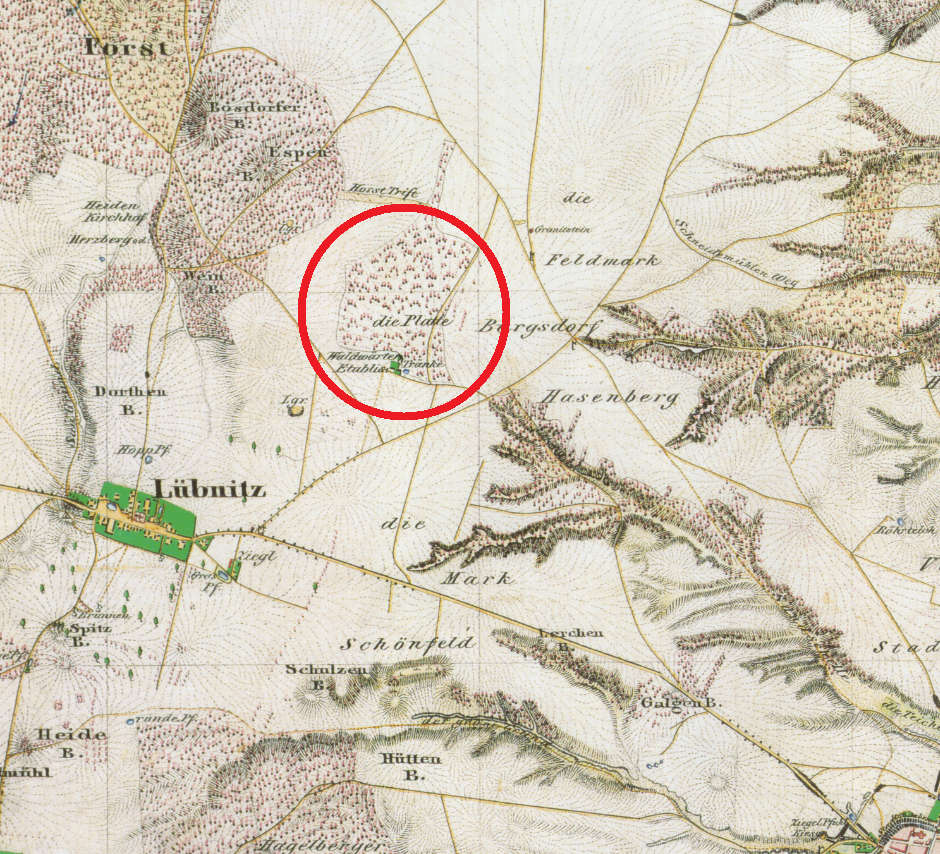

Die „Karte des Zauch-Belzigschen Kreises von F. v. Witzleben, Berlin, 1837“ (Abb. 6) verzeichnet nordwestlich von Lübnitz ebenso den Waldestand „die Platte“ und verfügt zudem über das gezeichnete Sigel einer Försterei.

Abb. 6 „Karte des Zauch-Belzigschen Kreises von F. v. Witzleben, Berlin, 1837“, mit Markierung des Waldes „die Platte“ und dem Sigel einer Försterei. Bildrechte: Büro für DOKUMENTATION & DENKMALpflege Bad Belzig.

Laut dem Ortslexikon bestand das Wärterhaus bereits vor 1837 und tatsächlich ist auf dem derzeit ältesten bekannten und detailgetreuen „Deckerschen Kartenwerk“ aus dem Jahr 1820 „Die Platte“ mit einem steinernen (in Rot gezeichneten) Gebäude und einer Tränke, umgeben von Waldbestand, mit direkter Zuwegung verzeichnet (Abb. 7).

Abb. 7 „Deckersches Kartenwerk“, Ausschnitt um Lübnitz, 1820, mit Markierung „Die Platte“ und einem verzeichneten steinernen Gebäude und der Tränke. Bildrechte: Büro für DOKUMENTATION & DENKMALpflege Bad Belzig.

Der Waldbestand wurde demnach wohl zwischen 1842 und 1902 gerodet und damit auch das Etablissement entfernt. Seit wann dieses Wärterhäuschen dort bestand, ist nach derzeitigem Kenntnisstand der Archivalien noch nicht zu belegen.

Doch unter der Annahme, dass dieser Wohnplatz mit einem steinernen und oder auch mit hölzernen Gebäuden nachweislich zumindest über einige Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts existierte, müssten sich vor Ort archäologisch Reste dieser Bebauung oder der Ausstattung nachweisen lassen.

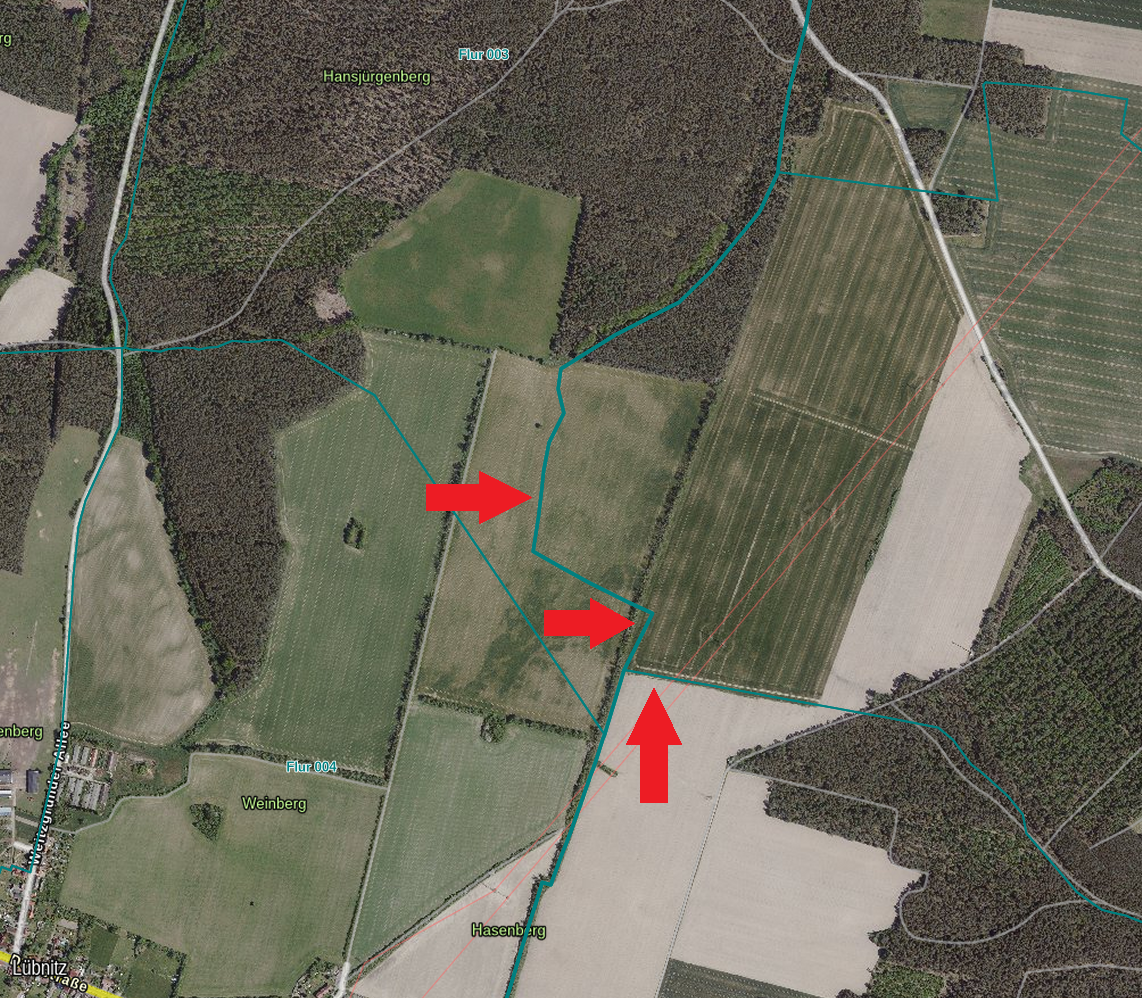

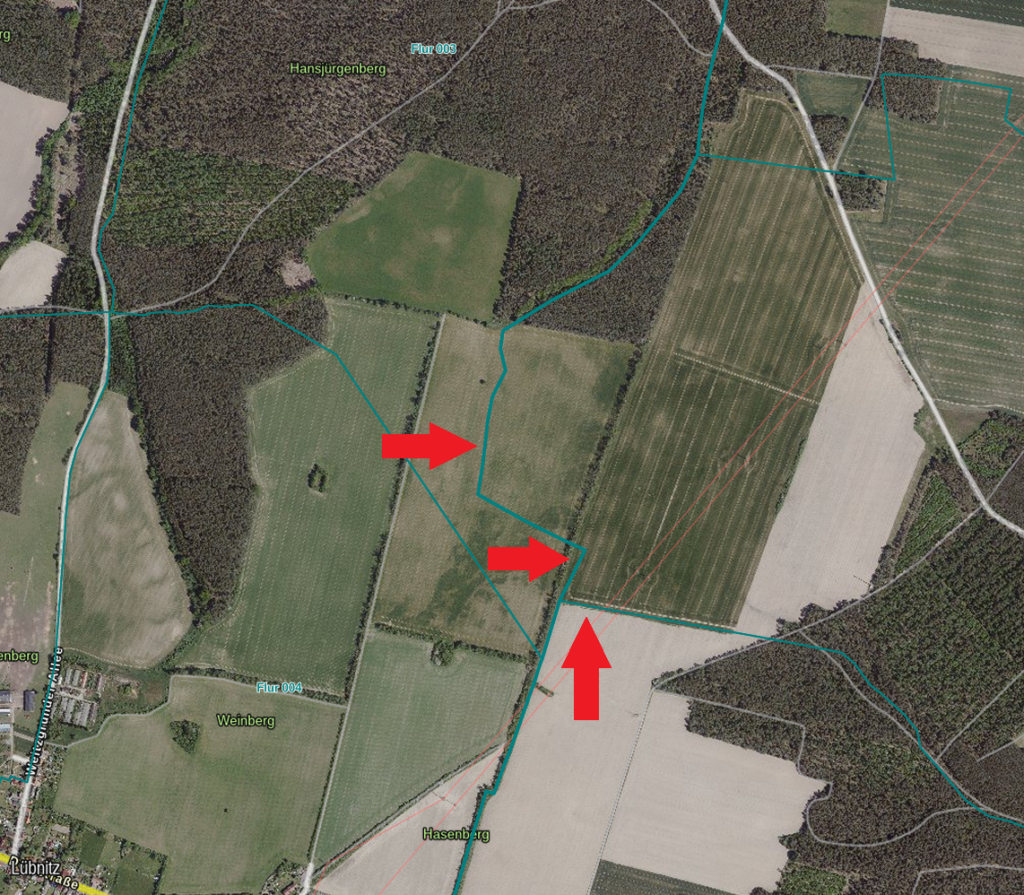

Zur genauen Verortung wurden die Karten übereinandergelegt und schließlich mit heutigen topographischen Karten, Luftbildern und dem Liegenschaftskataster abgeglichen. So ist auf dem Luftbild mit eingeschalteten Flurgrenzen erkennbar (Abb. 8), dass sich die westlichen Grenzen des ursprünglichen Waldstückes „Platte“ in der Form der heutigen Flurgrenze von Belzig erhalten haben (Vgl. Abb. 2).

Abb. 8 Luftbild der Flächen nordwestlich von Lübnitz mit Flurgrenzen, mit Markierung der westlichen Grenze von Flur 001, Gemarkung Belzig. Bildrechte: Landesvermessung Brandenburg, GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0.

Bei Ansicht des detaillierteren Luftbildes mitsamt des Liegenschaftskatasters fällt auf, dass sogar der kleine Stichweg zum ursprünglichen Waldwärter-Etablissement als gesondertes Flurstück erhalten hat, der heute auf die beiden Masten der Hochspannungsleitung zuführt (Abb. 9). Südwestlich davon ist der ehemalige Wohnplatz zu vermuten.

Abb. 9 Luftbild der Flächen nordwestlich von Lübnitz mit den Lagebezeichnungen „Schönefeld“ und „Die Platte“, der urspr. Stichweg ist als extra Flurstück eingetragen, mit Markierung der vermuteten Lage der „Platte“ unweit südwestlich der Hochspannungsleitung. Bildrechte: Landesvermessung Brandenburg, GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0.

Auf dem Ur-Messtischblatt ist im östlichen Bereich ein leicht geschwungener Weg verzeichnet (Abb. 2), welcher heute durch die große Ackerfläche nicht mehr nachvollziehbar ist, aber als gesonderte Flurstücksnummer im Kataster überdauert hat. Bemerkenswert ist, dass die Flurstücken westlich des ehemaligen Weges die Lagebezeichnung „Schönefeld“ und die Flurstücken östlich davon die Bezeichnung „Die Platte“ tragen. Somit liegt das ehemalige Waldwärter-Etablissement „Platte“ allerdings in „Schönefeld“ (Abb. 9). Womöglich kam es hier zu einem bislang unbeachteten Verschieben von Lagebezeichnungen.

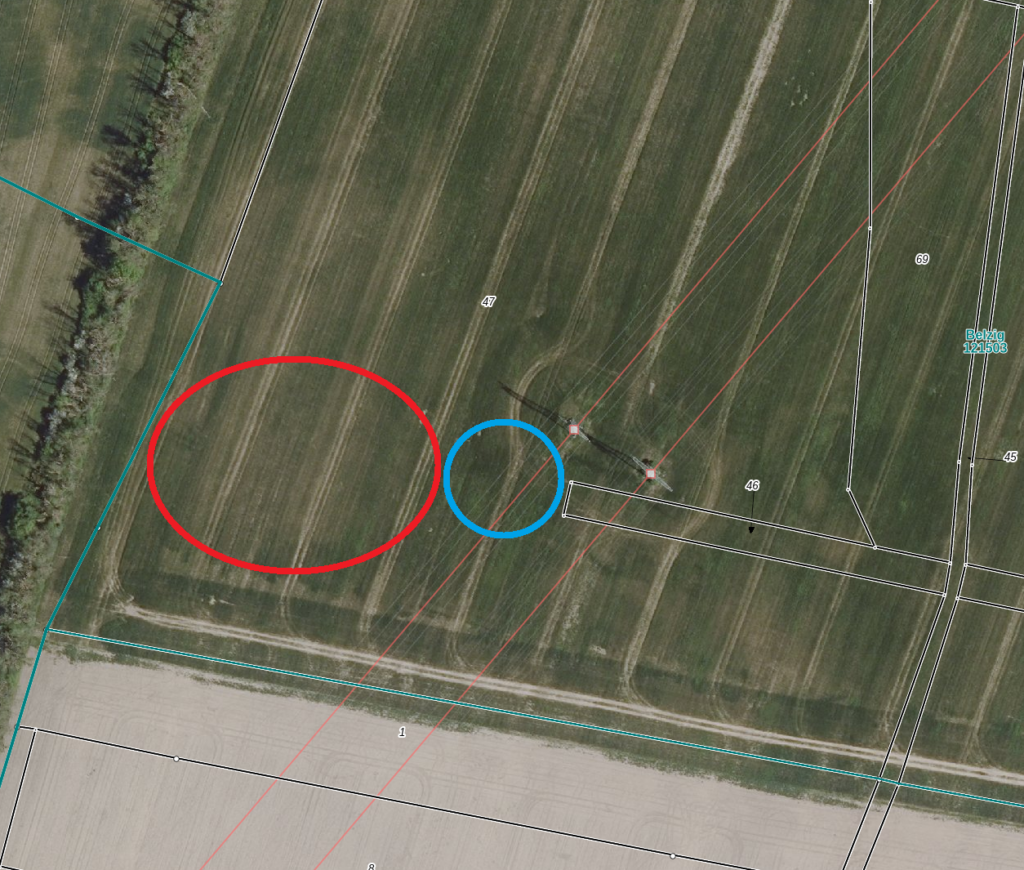

Um nun den genauen Standort des ehemaligen Wohnplatzes und der Tränke zu bestimmen, lohnt eine genauere Betrachtung des Luftbildes (Abb. 10). Westlich des als Flurstück eingetragenen urspr. Stichwegs und südwestlich der Masten ist eine deutlich dunklere Stelle erkennbar, welche auf eine wasserreichere Senke und somit auf die ehemalige Tränke hinweisen könnte. Den vorgestellten Kartenwerken nach, müsste sich unweit westlich davon das Wohnhaus und ein weiteres Gebäude befunden haben.

Abb. 10 Luftbild der Fläche nordwestlich von Lübnitz mit der Lagebezeichnungen „Schönefeld“ und der Lage der „Platte“, mit Markierung der vermuteten ehemaligen Gebäude (rot) und der ehem. Tränke (blau). Bildrechte: Landesvermessung Brandenburg, GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0.

Die Suche im Gelände beginnt auf der Ackerfläche nordwestlich von Bad Belzig, zwischen Lütte und Lübnitz entlang des alten Lübnitzer Weges. Tatsächlich lässt sich dort eine auffällig ebene Fläche auf der Höhe von ca. 145 m über NHN auf dem sonst so hügeligen Ackerland erkennen.

Die Prospektion der Fläche westlich der beiden Leitungsmasten fand im Februar 2024 statt. Die vermutete Lage der ehem. Tränke lässt sich durch eine eindeutig mit Regenwasser aufgeweichte Senke bestätigen.

Einige Meter westlich davon sind auf der Oberfläche auffallend viele kleinteilige Ziegelreste zu erkennen. Auf einer ca. 50 x 30 cm großen Fläche westlich der Senke verdichten sich die Oberflächen- und Lesefunde, die die Reste des ehemaligen Etablissements sein könnten.

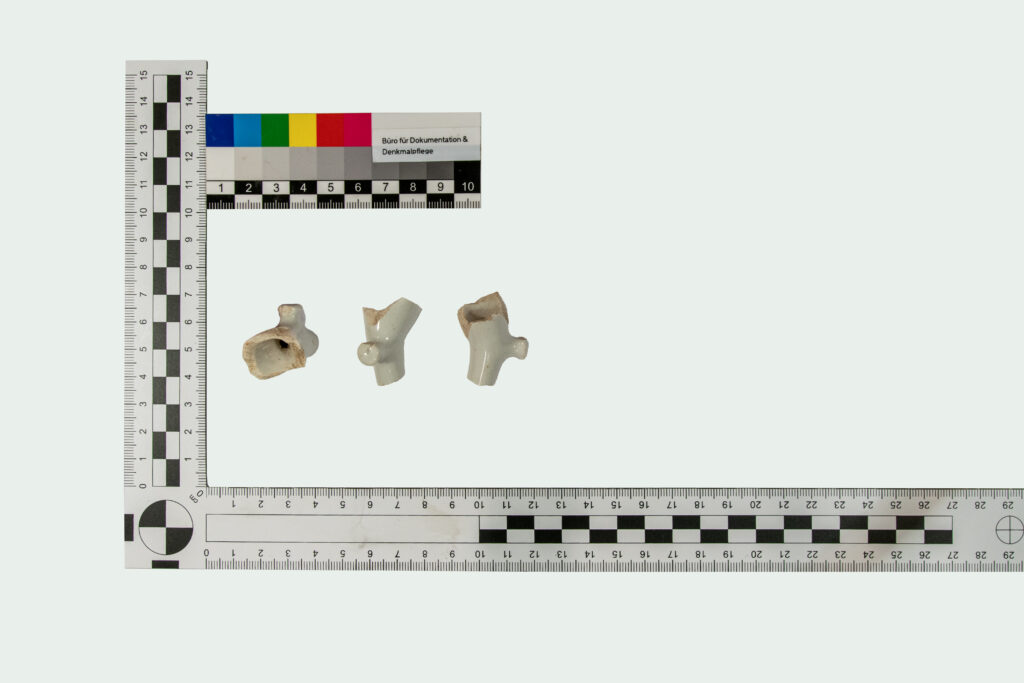

So konnten verschiedene, wenige Zentimeter große glasierte Keramik-, Steingut- und Porzellanscherben gefunden werden, die Reste von Alltagsgeschirr darstellen.

Abb. 10 Vorderansicht der auf der Fläche des ehem. Waldwärter-Etablissements geborgenen Lesefunde

Abb. 11 Rückansicht, Februar 2024. Bildrechte: Büro für DOKUMENTATION & DENKMALpflege Bad Belzig.

Weiterhin konnte ein ca. 4 x 6,5 cm großes Eckstück einer Ofenkachel geborgen werden, welche vorderseitig eine Rahmung aufweist und rotbraun glasiert ist. Zudem konnte ein Teil des Kopfes einer porzellanen Tabakpfeife aufgelesen werden.

Abb. 12 Fragment einer Ofenkachel, Februar 2024. Bildrechte: Büro für DOKUMENTATION & DENKMALpflege Bad Belzig.

Abb. 13 Teil einer Tabakpfeife aus Porzellan, Februar 2024. Bildrechte: Büro für DOKUMENTATION & DENKMALpflege Bad Belzig.

Die Funde und insbesondere die Geschirrscherben sind für das ausgehende 18. und frühe 19. Jahrhundert üblich, womit sich ein Teil der Ausstattung des ursprünglich wohl beheizbaren Wohnhauses des Waldwärters und dessen Leben ein Stück weit nachvollziehen lässt. Nicht auszuschließen ist sogar schon eine Erbauung des Etablissements unter kursächsischer Zeit. Seit wann die eingezäunte Waldung bestand, weshalb sie genau dort angelegt wurde und ob die Bezeichnung „Platte“ und die Anlage gleichzeitig aufkommen, lässt sich derzeit nicht endgültig beantworten.

Aufgrund der heutigen Nutzung der Fläche als Ackerland sind die Funde über eine große Fläche kleinteilig verstreut, häufen sich aber in dem markierten Bereich (siehe Abb. 10). Vorerst konnten, bis auf einige Fragmente von Ziegeln, keine weiteren Teile der Baulichkeiten aufgefunden werden, womöglich sind die Reste der hölzernen Gebäude bereits zu stark vergangen.

Der bislang unbekannte Siedlungsplatz ist von geschichtlicher, wissenschaftlicher und städtebaulicher bzw. landschaftlicher Bedeutung. Der Bau eines Waldwärter-Etablissements mit der zugehörigen Anlage eines Waldgebietes bezeugt die Nutzung der gestalteten Landschaft sowie die Entwicklung des historischen Forstwesens.

Daher wurde eine Fundmeldung zur Eintragung des Areals um das ehemalige „Waldwärter-Etablissement Platte“ als Bodendenkmal des Landes Brandenburg bei dem BLDAM eingereicht.

Empfohlene Zitierweise:

Pilz, Alina: Die Platte. Über die Herkunft einer althergebrachten Ortbezeichnung im Hohen Fläming. Publiziert am 20.07.2024, in: Blog des Büros für DOKUMENTATION & DENKMALpflege Bad Belzig, URL: http://www.denkmalpost.de (TT.MM.JJJJ).